Trabalho Clínico

Pênfigo vulgar oral: dificuldades no diagnóstico diferencial das lesões bolhosas

Oral Pemphigus Vulgaris: difficulties in differential diagnosis of blistering lesions

Autores:

Ana Cristina Kfouri Camargo (Doutora em Otorrinolaringologia pela FCM da Santa Casa de São Paulo) Instrutora do Departamento de Otorrinolaringologia da FCM da Santa Casa de São Paulo

Bianca Maria Liquidato (Doutora em Otorrinolaringologia pela FCMSanta Casa de São Paulo) Professora Instrutora do Departamento de Morfologia da FCMSanta Casa de São Paulo

Rita de Cássia Soler (Doutora em Otorrinolaringologia pela FCM da Santa Casa de São Paulo) Professora instrutora no Hospital Nossa Senhora de Lourdes

Ivo Bussoloti Filho (Doutor em Otorrinolaringologia pela EPM - UNIFESP) Professor Adjunto do Departamento de Otorrinolaringologia da FCM da Santa Casa de São Paulo

Palavras-Chave

Pênfigo vulgar, Histologia, Microscopia de imunofluorescência

Resumo

Introdução: O pênfigo vulgar é uma doença bolhosa autoimune, com comprometimento da mucosa oral em cerca de 60 a 70% dos pacientes, de evolução crônica e de difícil diferenciação com penfigóide. Objetivo: Avaliar os casos de lesões bolhosas, com suspeita clínica de pênfigo vulgar ou penfigóide, classificando-os quanto ao diagnóstico histopatológico, freqüência de cada quadro e a necessidade de exame complementar ao anatomopatológico para confirmação diagnóstica. Tipo de estudo: coorte transversal, retrospectivo. Material e Método: pacientes do Ambulatório de Estomatologia do Departamento de Otorrinolaringologia, submetidos à anamnese e ao exame físico. Em 31 casos aventou-se a hipótese de pênfigo vulgar e em 10, de penfigóide, encaminhados para a realização de biópsia de mucosa oral. Resultados: Dos 31 casos de pênfigo vulgar, obtivemos confirmação em apenas 20, e das 10 suspeitas de penfigóide, cinco foram confirmados. Discussão: Tanto as lesões sugestivas de pênfigo vulgar quanto as alterações histopatológicas características, coincidiram com os resultados de nosso estudo. Contudo, vários pacientes, apresentaram persistência dos sinais e sintomas. Nestes, a imunofluorescência seria importante no diagnóstico diferencial. Conclusão: O diagnóstico de certeza de uma doença vesicobolhosa, portanto, não é simples e a imunofluorescência pode ajudar-nos a entender uma evolução clínica inesperada.

Keywords

Pemphigus vulgaris, Histology, Microscopy, fluorescence

Abstract

Introduction: Pemphigus vulgaris is an autoimmune blistering disease that compromises the oral mucosa in 60-70% of the cases. It has a chronic evolution, similar to pemphigoid but of difficult differentiation. Objective: Evaluate clinically diagnosed pemphigus vulgaris and pemphigoid cases, classifying by histopatologic diagnosis, their frequency and need of complementary proofs for histopathological comfirmation. Type of study: transversal cohort. Material and Method: Patients of the Stomatology Ambulatory of the Otolaryngology Department, that underwent clinical anamnesis and physical examination. Thirty one were diagnosed as pemphigus vulgaris, and 10 as pemphigoid, all were recommended to oral mucosa biopsy for histological examination. Results: 20 out of the 31 cases diagnosed as pemphigus vulgaris and 5 out of 10 cases diagnosed as pemphigoid had histopathological comfirmation. Discussion: Oral lesions that could indicate pemphigus vulgaris and intraepitelial blisters, the most common findings of oral pemphigus vulgaris, were encountered in our cases. But, despite correct treatment, many patients presented persistence of oral symptoms and signs. In these cases, immunofluorescence would be of great value for differential diagnosis. Conclusion: Correct diagnosis of blistering diseases is not as simple as it seems to be, and immunofluorescence may help us understand an unexpected evolution.

Instituição: Departamento de Otorrinolaringologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - Ambulatório de Estomatologia

Suporte Financeiro:

O pênfigo é uma doença bolhosa mucocutânea de causa autoimune, com acentuadas morbidade e mortalidade1. Pode apresentar-se de quatro formas diferentes: foliáceo, vegetante, eritematoso e vulgar2. Mais comum entre os quatro tipos, o pênfigo vulgar é uma doença de amplo comprometimento topográfico3. As lesões orais são bastante freqüentes4 e podem preceder os danos epidérmicos em até 60% dos casos, com até um ano de intervalo5, 6.

O pênfigo vulgar afeta principalmente pacientes entre quarta e sexta décadas de vida. Suas lesões podem acometer pele e cavidade oral: a mucosa oral é comprometida em cerca de

Acredita-se que sua incidência seja estimada entre

Quanto à fisiopatologia, sabe-se que há uma produção de autoanticorpos contra as glicoproteínas da superfície celular das células epiteliais. Uma vez atacada a glicoproteína que compõe o desmossomo intercelular, a adesão entre estas células é comprometida: forma-se uma fenda intraepitelial desenvolvendo as vesículas e bolhas que caracterizam esta doença10-13. São os anticorpos contra, principalmente, a desmogleína 3 (Dsg3) que causam a acantólise e a conseqüente formação bolhosa intraepitelial 8,12,14.

Porém, a patogênese do pênfigo é ainda muito controversa14, pois a agressão imunogênica dos autoanticorpos, principalmente da classe IgG, faz-se, também, contra outros receptores, não desmossômicos e colinérgicos, presentes na superfície da membrana de queratinócitos 13-16.

O mecanismo de indução a acantólise também não é bem definido14, contribuindo para mais uma dúvida sobre a fisiopatogenia desta afecção: talvez seja a apoptose a responsável pelo desencadeamento da separação intercelular e morte dos queratinócitos na injúria tecidual. Sabe-se que para que isto ocorra, porém, a ativação do plasminogênio, enzima proteolítica2 e a autofosforilação de um receptor de superfície celular denominado receptor para o fator de crescimento epitelial (EGFr), são também muito importantes neste processo12.

Conhecendo-se o controle colinérgico sobre a adesão na superfície destas células, vem-se apostando, hoje, em drogas colinergicomiméticas para o tratamento desta doença16 e em imunoadsorção, para diminuição rápida dos anticorpos antidesmogleína, associada a drogas imunossupressoras de ação sistêmica15. Inibidores farmacológicos do EGFr também demonstram capacidade de inativação da apoptose/ acantólise no processo patogênico da doença, colaborando, também, para uma possível terapia12. Diante destes novos tratamentos, além do corticosteróide, suas complicações são, atualmente, as principais causas da morbidade e mortalidade do pênfigo1.

A presença de alelos específicos HLA classe II, determinados pela técnica de reação de polimerase em cadeia, sugere a importante relação entre esta doença e o fator genético predisponente, visto que vários membros de uma mesma família podem ter a presença de tais alelos e sinais e sintomas desta afecção8. Outras doenças autoimunes, assim como outros genes com efeitos sinérgicos e adicionais são argumentos para acreditar-se, também, na base genética contida nesta doença17.

Embora seja uma lesão vesicobolhosa de evolução crônica e de faixa etária de comprometimento similar ao do penfigóide, apresenta erupções mais superficiais, intraepiteliais, e por isto, mais fugazes, porém também bastante dolorosas e, muitas vezes, de difícil diferenciação clínica.

Nosso objetivo neste trabalho foi o de avaliar os casos de lesões bolhosas dos pacientes do Ambulatório de Estomatologia do Departamento de Otorrinolaringologia, com suspeita clínica de pênfigo vulgar ou penfigóide, classificando-as quanto ao diagnóstico histopatológico, verificando a freqüência de cada uma em nosso meio acadêmico e a necessidade de exame complementar ao anatomopatológico para confirmação diagnóstica.

Material e Método

A pesquisa foi realizada, num estudo retrospectivo, com pacientes do Ambulatório de Estomatologia do Departamento de Otorrinolaringologia, no período de janeiro de

Todos os pacientes foram submetidos à anamnese e ao exame físico: em 31 casos aventou-se a hipótese de pênfigo vulgar e em 10, de penfigóide. Para confirmação diagnóstica, todos os casos foram encaminhados para a realização de biópsia de mucosa oral sob anestesia local com xylocaína a 2% com vasoconstritor e envio do material coletado para realização do exame histológico nesta mesma instituição, no Departamento de Anatomia Patológica.

O tratamento de todos os pacientes foi realizado em conjunto com o Ambulatório de doenças vesicobolhosas do Departamento de Dermatologia da mesma Instituição, e sua evolução, quando possível, acompanhada em consultas posteriores.

Resultados

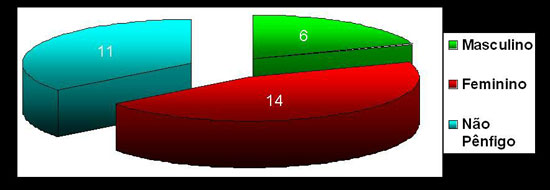

Dos 31 casos estudados, em apenas 20 obtivemos confirmação anatomopatológica de pênfigo vulgar. Nos 11 pacientes restantes, sete apresentaram laudo não compatível com esta afecção e, quatro, não retornaram ao serviço para realização do procedimento diagnóstico (Fig.1).

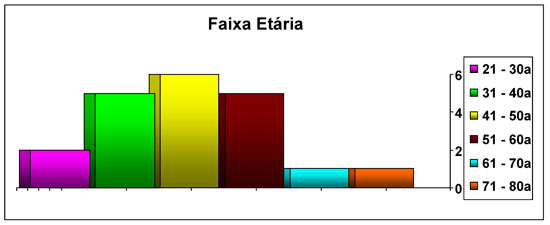

Entre os casos confirmados, encontramos um predomínio do sexo feminino: 14 mulheres e apenas seis homens (Fig.1) e a média de idade foi de 46 anos, variando de

Os achados clínicos de aspecto vesicobolhoso ou ulcerado distribuíram-se difusamente em mucosa jugal, gengiva, língua e palato e as descrições histológicas das biópsias realizadas, independente da topografia das lesões, evidenciaram, na sua totalidade, um comprometimento suprabasal, com acantólise da camada epitelial, caracterizando a afecção em questão.

O tratamento de todos os pacientes foi realizado com corticosteróide, sistêmico e/ou tópico. Contudo, verificou-se que vários pacientes com diagnóstico de pênfigo vulgar, apesar de tratamento adequado, evidenciaram persistência dos sinais e sintomas, sobretudo os que tinham acometimento gengival. Na evolução clínica, diversos casos até apresentaram melhora do quadro, porém não total remissão das lesões, mimetizando a evolução clínica de um quadro de penfigóide.

Quanto aos casos de penfigóide, principal diagnóstico diferencial, das 10 suspeitas, cinco pacientes foram confirmados: todos do sexo feminino e com idade média de 57,6 anos, variando de

Em todos os casos de penfigóide, histologicamente, notou-se que as bolhas encontravam-se em posição subepitelial, com comprometimento da camada basal.

Discussão

Como parte do diagnóstico clínico, observamos em todos os nossos pacientes as lesões sugestivas de pênfigo vulgar. Muito dolorosas, são injúrias que comprometem diferentes regiões da mucosa oral e caracterizam-se por bolhas bem delimitadas e muito sensíveis, que logo se rompem por serem superficiais. Uma vez rotas, ulcerações de limites não precisos são encontradas na boca, dificultando seu diagnóstico diferencial (Fig.3). Quando se faz uma pressão adjacente à área afetada, em pele ou mucosa, pode-se notar a formação de uma nova bolha, caracterizando o sinal de Nikolsky3,6. Nota-se que o comprometimento gengival, labial e jugal é superior, geralmente, ao lingual e tais lesões orais podem preceder as de pele em até um ano6, como igualmente encontrado em nossos pacientes.

Inicialmente, tais manifestações podem também ser confundidas com aftas, traumas e até, em alguns casos, líquen plano erosivo, além do penfigóide. Embora, teoricamente, pareça fácil diferenciar estes quadros, na prática, esta situação não ocorre de maneira tão simples, já que diversos casos estudados apresentavam história de entrada confusa, ou relacionavam o surgimento das lesões com algum traumatismo ou ingestão alimentar.

É importante lembrar que algumas drogas também podem induzir a gênese de lesões bolhosas intraepiteliais do pênfigo vulgar, tais como o diclofenaco, a dipirona, o piroxicam, o captopril, o enalapril, a rifampcina, as penicilinas, a penicilamina e outras, até um ano após sua ingestão. Uma vez suspenso o medicamento, há melhora do quadro clínico total ou parcialmente, precisando, ou não, de tratamento coadjuvante2. No grupo estudado, nenhum dos casos apresentava história prévia de uso de medicações possivelmente desencadeadoras do quadro.

Apesar da descrição de que vários membros de uma mesma família podem apresentar sinais e sintomas desta afecção2, no grupo em questão não observamos casos familiares.

Na anatomia patológica, características como bolhas intraepiteliais com presença de células de Tzanck (condensação citoplasmática perinuclear) nas fendas geradas e integridade da camada basal são os achados mais comuns do pênfigo vulgar, coincidindo com os resultados de nosso estudo. Em casos de penfigóides, porém, nota-se a presença de bolhas mais profundas e de tecido cicatricial subepiteliais, com importante infiltrado neutrofílico e eosinofílico, além do linfocitário perivascular; o comprometimento da camada basal, assim como no líquen plano, também está presente e também foi compatível com os nossos achados.

Quando fruto de dúvidas ou para maior certeza diagnóstica, a imunofluorescência é uma importante técnica complementar no diagnóstico diferencial de lesões vesicobolhosas. Normalmente, no pênfigo vulgar, identificam-se pela imunofluorescência indireta, a presença de IgG e IgM intercelular, além do complemento C3, em até 90% nos casos. Diferente, no penfigóide é a imunofluorescência direta quem tem positividade de 90%, e também pode evidenciar a presença de IgM e, mais raramente, de IgA, mas, sobretudo, de IgG e C3; a indireta raramente é positiva aqui, podendo haver positividade para os anticorpos circulantes em apenas

A realização deste exame faz-se extremamente importante principalmente nos casos em que se nota que, apesar do diagnóstico anatomopatológico ser condizente com pênfigo vulgar, sua evolução clínica não o é. Infelizmente, não pudemos contar com informações de imunofluorescência nos casos acompanhados.

Durante o levantamento dos pacientes deste trabalho, notamos que o número de pacientes do sexo feminino acometido por pênfigo vulgar foi muito superior ao do sexo masculino (14 F:

Tais fatos chamaram-nos atenção: será que o exame anatomopatológico pode prover resultados falso-positivos? Em qual percentagem isto seria aplicável? Por quê?

Estas são respostas que ainda não temos, mas mostram-nos, claramente, a necessidade de exames complementares à histologia para diagnóstico de certeza, melhor ajuste terapêutico e orientação mais adequada ao paciente.

A realização da imunofluorescência em todos os casos, para confirmação diagnóstica das lesões vesicobolhosas, não ocorre pela dificuldade em se obter o exame

Conclusão

Embora apresentemos ainda uma pequena amostra, verificamos que o diagnóstico de certeza de uma doença vesicobolhosa não é tão simples quanto parece. Percebemos a veracidade desta afirmação quando consideramos não só o fator histológico avaliado, mas, também, o de evolução clínica e os dados epidemiológicos do paciente nem sempre condizentes. Embora a anatomia patológica possa sugerir uma determinada doença, a imunofluorescência e outros exames complementares podem ajudar-nos a entender, talvez, o porquê de uma evolução clínica tão inesperada em uma determinada doença. Talvez a demora na melhora de um paciente não seja culpa de um tratamento ineficaz ou falta de adequada adesão a ele, mas, sim, a determinação imprecisa de um diagnóstico etiológico.

Referências Bibliográficas

1. Dick SE, Werth VP. Pemphigus: a treatment update. Autoimmunity 2006; 39 (7):591-9.

2. Ribeiro AE, Silva L, Godoy AM. Doenças sistêmicas com manifestação oral. Em: Antonio Carlos Lopes. Tratado de clínica médica. Volume III. São Paulo: Roca; 2006. p. 5187-98.

3. Magalhães MHCG, Sousa SCOM, Ortega KL. Patologia bucal. Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Tratado de otorrinolaringologia. Volume III. São Paulo: Roca; 2002. p. 263-84.

4. Scully C, Almeida OP, Porter SR, Gilkes JJH. Pemphigus vulgaris: the manifestations and long-term management of 55 patients with oral lesions. Br J Dermatol, 1999; 140: 84-9.

5. Siegel MA, Balciunas BA, Kelly M, Serio FG. Diagnosis and management of commonly occurring oral vesiculoerosive disorders. Cutis, 1991; 47: 39-43.

6. Silva L, Landman G, Bussoloti Fo. Doenças vesicobolhosas da mucosa oral. Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Tratado de otorrinolaringologia. Volume III. São Paulo: Roca; 2002. p. 390-408.

7. Camargo ACK, Soler RC, Liquidato BM. Estomatites ulceronecrosantes de boca e orofaringe. Em: Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Tratado de otorrinolaringologia. Volume III. São Paulo: Roca; 2002. p. 333-9.

8. Bordel-Gómez MT, Sánchez-Estela J, Yuste-Chaves M, Santos-Dúran JC, Alonso-San Pablo MT. Pénfigo vulgar familiar: estudio inmunogenético de los antígenos HLA clase II. Actas Dermosifiliogr 2006; 97 (8):509-13.

9. Rinaggio J, Neiders ME, Aguirre A, Kumar V. Using immunofluorescence in the diagnosis of chronic ulcerative lesions of the oral mucosa. Compedium, 1999; 20: 943.

10. Challacombe SJ, Setterfield J, Shirlaw P, Harman K, Scully C, Black MM. Immunodiagnosis of pemphigus and mucous membrane pemphigoid. Acta Odontol Scand 2001; 59 (4): 226-34.

11.

12. Frusic-Zlotkin M, Raichenberg D, Wang X, David M, Michel B, Milner Y. Apoptotic mechanism in pemphigus autoimmunoglobulins-induced acantholysis - possible involvement of the EGF receptor. Autoiimunity 2006; 39 (7), 563-75.

13. Gniadecki R. Desmoglein autoimmunity in the pathogenesis of pemphigus. Autoimmunity 2006; 39 (7): 541-7.

14. Kurzen H, Brenner S. Significance of autoimmunity to non-desmoglein targets in pemphigus. Autoimmunity 2006; 39 (7): 549-56.

15. Eming R, Hertl M. Immunoadsorption in pemphigus. Autoimmunity 2006; 39 (7):609-16.

16. Grando SA. Pemphigus in the XXI century: new life to an old story. Autoimmunity 2006; 39 (7): 521-30.

17. Tron F, Gilbert D, Joly P, Mouquet H, Drouot L, Ayed MB, Sellami M, Masmoudi H, Makni S. Immunogenetics of pemphigus: an update. Autoimmunity 2006; 39 (7): 531-9.

Figura 1: Distribuição dos casos com suspeita clínica de pênfigo vulgar.

Fonte: Departamento de Otorrinolaringologia.

Figura 2: Distribuição dos casos confirmados de pênfigo vulgar segundo a faixa etária.

Fonte: Departamento de Otorrinolaringologia.

Figura 3

Figura 3: Pênfigo Vulgar mostrando lesão erosada proveniente da ruptura da bolha em mucosa oral.